다만 C형간염은 바이러스간염 중 유일하게 먹는 약만으로 완치할 수 있다. 최근에 나오는 약제는 완치가 기본 바탕이 되고 시간과 비용 중 어느 쪽을 선택할 것인가를 고민하는 시대다. ‘C형간염 치료의 핵심은 조기 검진’이라는 전문가들의 주장이 나오는 이유다. 이런 이유로 세계보건기구(WHO)는 2030년 C형간염 퇴치를 목표로 각 국가가 노력할 것을 촉구하고 있다. 국내서도 C형간염 국가건강검진 도입과 치료제 건강보험 적용 등에 힘입어 빠르게 환자가 줄고 있다.

|

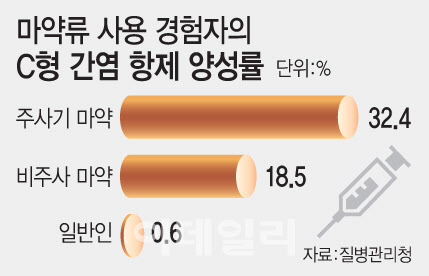

마약, 그리고 주사기 재사용이 얼마나 위험한지는 국내 연구 조사 결과를 통해 알 수 있다. 정숙향 분당서울대병원 교수 연구팀과 질병관리청 등은 4개의 마약 중독 치료 기관(△국립법무병원 △국립부곡병원 △인천참사랑병원 △대구대동병원)에서 치료 중인 14세 이상의 마약 사용자 342명을 대상으로 C형간염 현황을 조사했다. 이 중 315명이 주사용 마약 사용자이며 27명은 경구·흡입 형태의 마약 사용자다.

연구진은 C형간염을 확인하기 위해서 HCV 항체 검사(HCV antibody, anti-HCV)와 HCV RNA 유전자 검사를 병행했다. 항체 검사에서 양성이 나오면 HCV RNA 검사해 C형간염 바이러스가 실제 있는지를 조사했다.

조사 결과 주사용 마약 사용자의 HCV 항체 검사 양성률은 32.4%, HCV RNA 검출률은 11.1%이었다. 주사용 마약 사용자는 HIV(인간면역결핍바이러스) 양성률도 4.4%였다. 경구·흡입 형태의 마약 사용자는 HCV 항체 검사 양성률이 18.5%, HCV RNA 검출률은 3.7%였다. 이는 2015년에 전국 33개 의료기관에서 20세 이상 총 26만 8422명의 일반인을 대상으로 한 HCV 항체 검사 양성률 0.6%에 비해 각각 약 54배와 31배 높았다.

특히 HCV RNA가 검출된 대상자, 즉 C형 바이러스가 실제로 확인된 연구 참여자는 거의 모두 마약 주사기를 공유하거나 1992년 이전에 피어싱한 경험이 있었다. 연구진은 주사기 마약을 사용하지 않은 마약 사용자도 △문신 △피어싱 △흡입기 공유 △다수와의 성관계 등으로 인해 anti-HCV 유병률이 높다고 판단했다.

이렇듯 줄어들고 있는 C형간염이 최근 마약 사용자 증가로 말미암아 덩달아 늘어날 우려가 있다. 조사에 응한 마약 사용자들은 C형간염의 위험성과 원인에 잘 알고 있었지만 이들이 치료하는 데는 어려움이 있다는 것이 연구진의 설명이다.

정숙향 교수는 “일단 마약에 대한 단속과 관리가 우선”이라며 “이번 연구군은 이혼 또는 별거의 비율이 높고 고졸 미만의 학력 비율도 높으며 월 소득 200만 원 미만의 비율도 높아 C형 간염 치료약제에 대한 경제적인 지원에 대한 고려와 치료접근성을 높이기 위한 전략도 필요하다”고 강조했다.

!["식물인간 만들자"…내연 남녀가 벌인 '청부살인'의 전말[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/09/PS25093001241t.jpg)